トラブル対処法(私にもできるマイカー点検)

トラブル対処法

どんなに気をつけて乗っていても、突然起きるトラブルを100%避けることはできないものです。そんなとき、大切なのは「あわてない」こと。二次災害を起こさないよう、落ち着いて対処しましょう。

トラブル対処法①~⑤出典:(一社)日本自動車整備振興会連合会

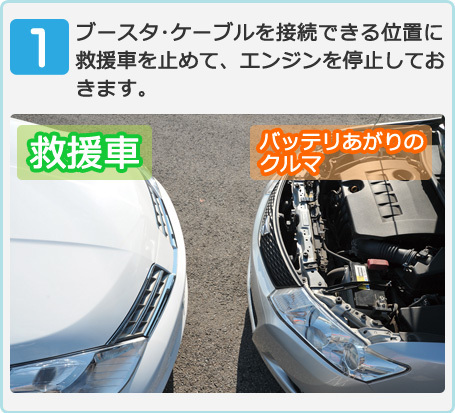

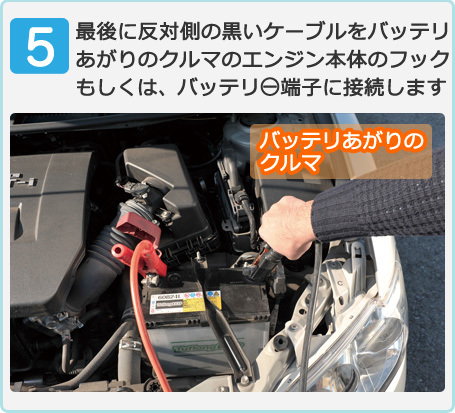

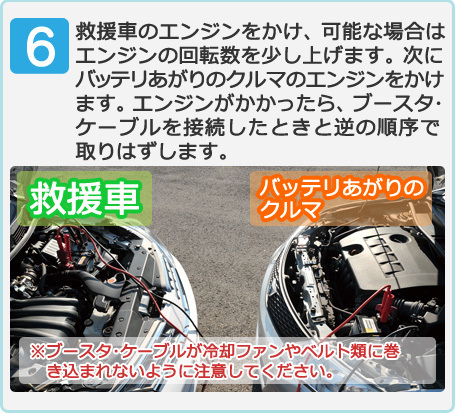

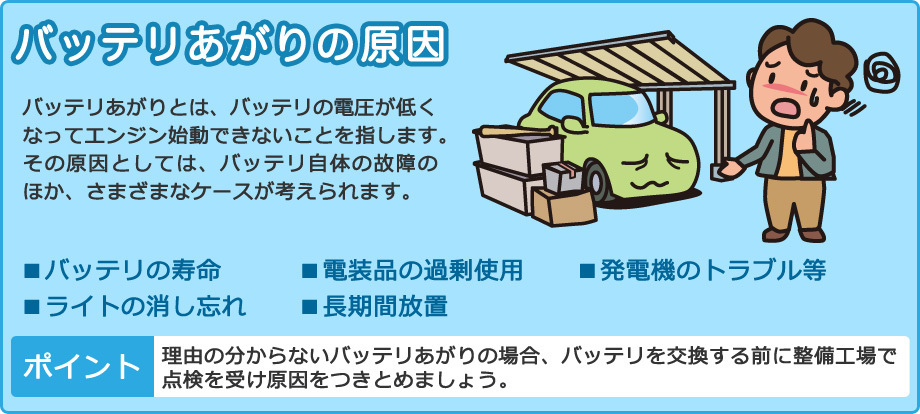

①:バッテリーがあがったら

◎バッテリには化学薬品などが使われているため、十分に注意しながら作業をしましょう。車両によっては、救援用端子を別に設けている場合もあります。

②-1パンクをしたら(スペア・タイヤへの交換手順)

◎タイヤ交換の際は砂利道などでの作業を避け、なるべく平らな場所で行ってください。

交換のための準備をする

ジャッキアップする

ジャッキアップしたらタイヤを外す ▸ タイヤを取り付ける

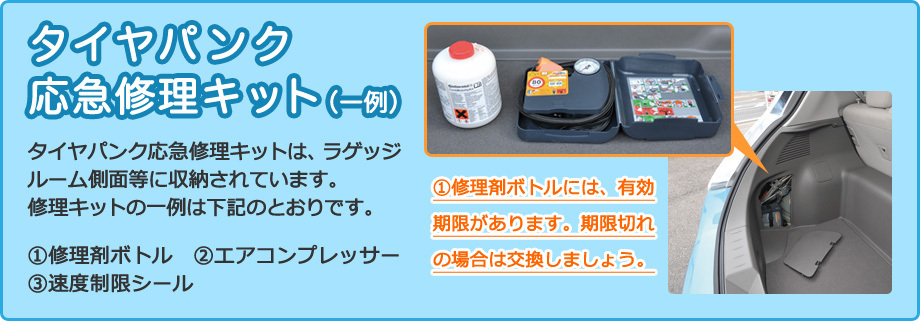

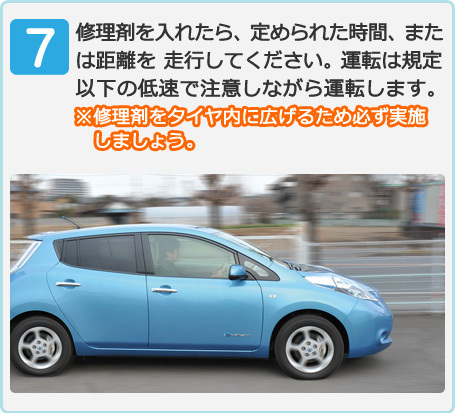

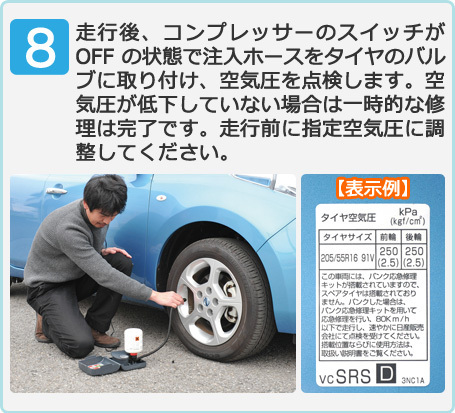

②-2パンクをしたら(タイヤ修理剤を使った対処方法例)

タイヤ修理剤はトレッド部(接地部)にクギやネジが刺さるなどの軽度のパンクを応急修理するためのものです。抜いてしまうと応急修理キットの応急処置ができなくなる場合がありますので注意しましょう。

◎タイヤ修理剤はあくまでも応急処置です。使用後はすぐに整備工場へ行き、確実な修理などを実施しましょう。

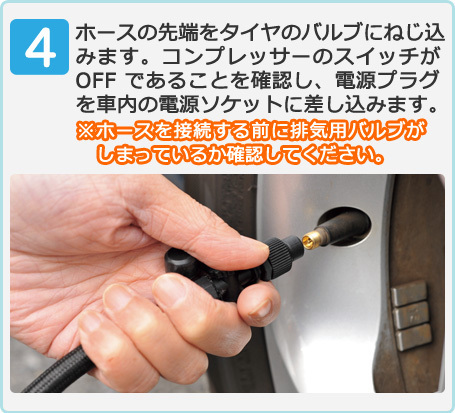

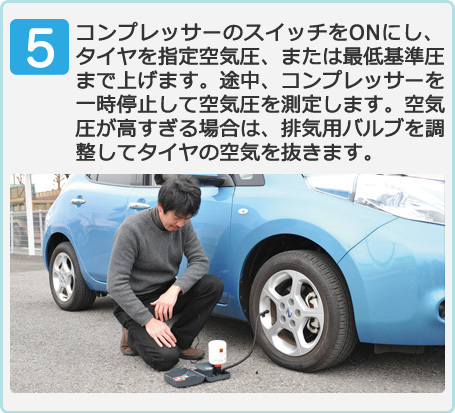

応急修理の手順(本手順などは一例であり搭載されている応急処理キットにより異なります)

タイヤ空気圧が低下したときは、ステップ(5)~(8)を繰り返してください。

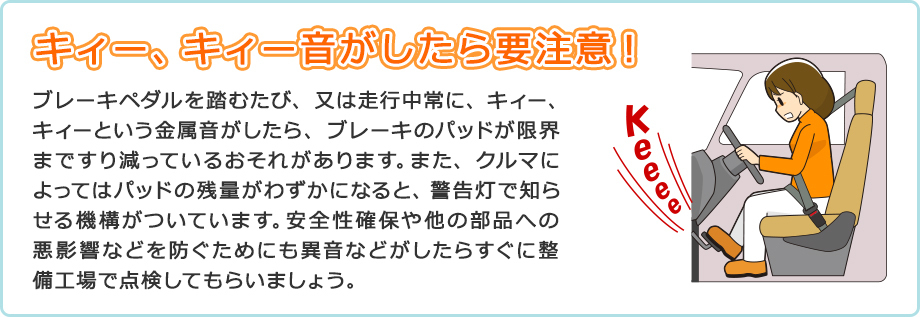

③ブレーキから異音がしたら

◎運転中にはさまざまなトラブルが予測されます。

トラブルが発生した場合、あわてずに対処することが何よりも大切です。

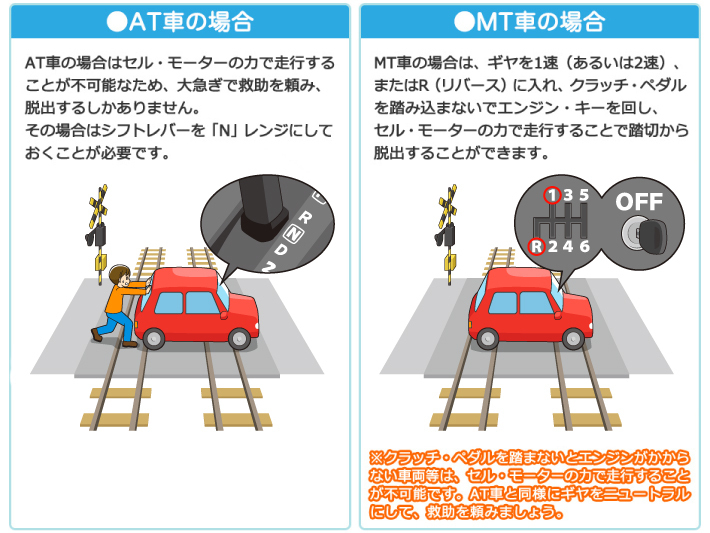

④踏切からの脱出法

◎運転中にはさまざまなトラブルが予測されます。

トラブルが発生した場合、あわてずに対処することが何よりも大切です。

踏切内でのエンストで、エンジンがかからなくなってしまった場合などの脱出法

- 踏切内でクルマが動かなくなった場合は、すみやかにクルマを降りて警報機側に設置されている非常ボタンを押しましょう。

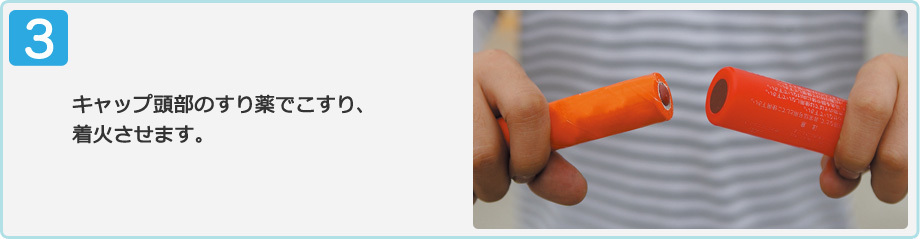

非常ボタンがない場合は、発炎筒を使うなどして列車に自車の存在を知らせましょう。

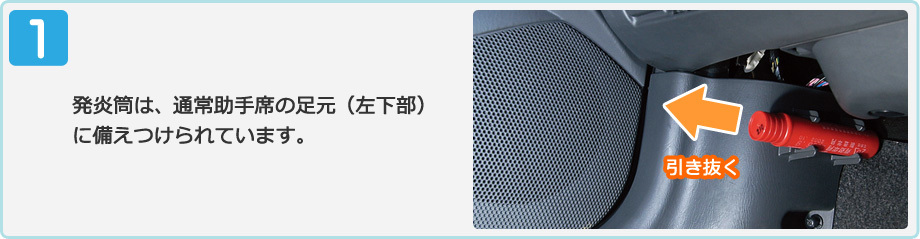

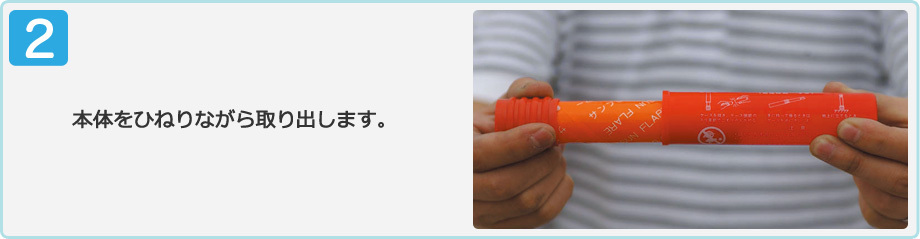

⑤発炎筒の点火の仕方

◎運転中にはさまざまなトラブルが予測されます。

トラブルが発生した場合、あわてずに対処することが何よりも大切です。

⑥オーバーヒートの対処法

オーバーヒートの原因としては、「冷却水不足」など「冷却システム」のいずれかが故障すると起こりますが、エンジンオイル不足などの「潤滑システム」に異常が起こった場合も発生することがあります。いずれもオーバーヒートの状態が進むと「シリンダーヘッドガスケットの破損」や、ピストンなどのエンジン内部に焼き付きを起こすなど、重大な損傷を与えることがあります。

オーバーヒートの原因にはおおむね以下の5つがあります

- 1.ラジエター・各種ホース類からの冷却水(ロング・ライフ・クーラント:LLC)の漏れ・不足

- 2.ウォーターポンプの作動不良

- 3.冷却用電動ファンの作動不良

- 4.サーモスタットおよびサーモメーターの作動不良

- 5.その他の原因

クルマのトラブル診断

自動車の調子が何かおかしい・・・ただ、この症状でロードサービスを救援要請してもよい?とお悩みの場合は「クルマのトラブル診断」をご利用ください。

自動車にまつわる不調を診断し解決のヒントが見つかるコンテンツです。自己解決できない故障・トラブルに関しては適切な相談先をご案内します。

![エンジンがかからない[READY(走行可能表示)にならない]](/-/media/1/2590/4144/YkeRHaxk21U9.png)