[A]ハザードランプを点灯させ、路肩に寄せたり、可能な限り広い場所まで自走しましょう。

- ハザードランプを点灯させ、路肩に寄せたり、可能な限り広い場所まで自走する。

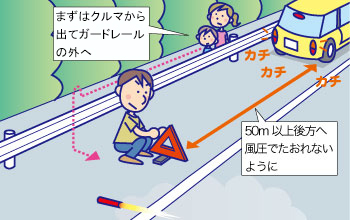

- 同乗者を避難させ、停止表示器材などを車の後方に置く。

- ガードレールの外側に避難し、非常電話か携帯電話で救援依頼する。

高速道路では、法令の規定や警察官の命令、危険を防止するため一時停止する場合を除き、停車や駐車をしてはいけません。これは道路交通法第75条の8にも記してあります。ただ故障などが理由で、十分な幅がある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車することは、例外のひとつとして認められています。

1.ハザード ランプを点灯して、路肩に寄せる

車にトラブルが発生した際は、十分な幅がある路肩や路側帯に寄せて停めます。前出の道路交通法第75条の8にも、そのことが記してあります。 橋やトンネルなど、路肩が狭かったり、路肩がなかったりする場合、可能な限り広い所まで自走しましょう。 夜間は道路交通法施行令第18条にあるように、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点灯しなければならないとあります。二輪車などハザードランプがない車両はテールランプで代用することになります。

2.発炎筒、停止表示器材を車両後方に置く

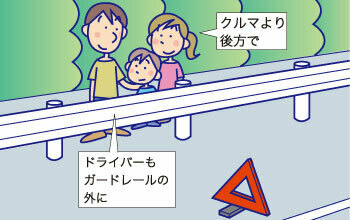

同乗者をガードレールの外側などに避難させてから、道路交通法第75条の11にあるように、停止していることを表示します。具体的には停止表示板などの 停止表示器材を置くことが、道路交通法施行令第27条の6で定めてあります。

似たような役目の器具として発炎筒(非常信号用具)があります。高速道路では停止表示板の手前で、後続車に注意を促すときに使用しますが、法令では用途についての規定はありません。停止表示器材が必須であることを覚えておきましょう。

3.ガードレールの外側などに避難

同乗者に続いて ガードレールの外側などに避難します 。橋や高架など外側に避難できない場合は 、追突された際に巻き添えにならないように、車より後方に避難しましょう。

4.非常電話か携帯電話で救援依頼をする

1kmおきに設置してある非常電話か携帯電話で救援依頼をします。 道路交通法第75条の11にも、故障車を移動するため必要な措置をしなければならないとあります。 携帯電話 の場合、場所が特定できるように、路肩にあるキロポストの数字を伝えます。 なお、非常電話で連絡した場合も、そのままJAFに救援依頼できます。

緊急時はできるだけ安全な場所に停車し、お客様自身も車外の安全な場所に避難してからお電話をおかけください。

高速道路上は大変危険です。決してご自身で作業せずJAFの到着をお待ちください。

停止表示器材

停止表示板

停止表示器材でもっとも一般的な三角停止表示板。現場で慌てないように、一度組み立てる練習をしておくと良いでしょう。

停止表示灯

写真はシガーソケットから電源を取るタイプ。被視認性は高いが、バッテリー上がりの際には使えません。

※停止表示器材は車両に備え付けられていない場合があります。販売店などでご購入のうえ、万が一に備えましょう。

関連リンク

発炎筒の使い方

緊急時にすぐ使えるように、発炎筒の設置場所を確認しておきます。 助手席の足下やドアポケット に設置されている車が多いようです。

本体をひねりながら抜きます。 写真の発炎筒の場合、左側のケース部分に右側の本体下部を挿して使います。

発火に使う「すり薬」が付く白いキャップを外します。 発炎筒によっては、すり薬がケース側に付くものもあります。

本体の発火部分をすり薬でこすって発火させます。 火力が強いので、発火した本体が手前にこないよう注意しましょう。

有効期限に注意!

発炎筒には有効期限があり、期限を過ぎると炎が小さくなり、被視認性が落ちることもあります。

※「JAF Mate」2010年10月号より。

もしものときはすぐにJAFへ相談!

高速道路で事故や故障が発生してしまった場合は、まずは安全を確保したうえで、速やかにJAFに救援を依頼しましょう。もしものときは、JAFの訓練や研修を受けたプロのロードサービス隊員にお任せください。

あらかじめJAF会員に入っておくと安心!

高速道路での事故や故障によりJAFのロードサービスが必要となった場合、JAF非会員であれば都度費用が発生してしまいますが、JAF会員であれば24時間いつでも・何度でも無料でロードサービスを受けることができます。もしもの時のロードサービスだけでなく、さまざまなお得なサービスを利用することができるJAF会員にあらかじめ加入しておくことをおすすめします。

2025年07月現在