交通ルール どうして守らないといけない?

道路は自分だけのものじゃない

自分だけの部屋の中とはちがって、道路は公共の場所です。

子どもからご年配の方まで、あらゆる人が道路を利用しています。

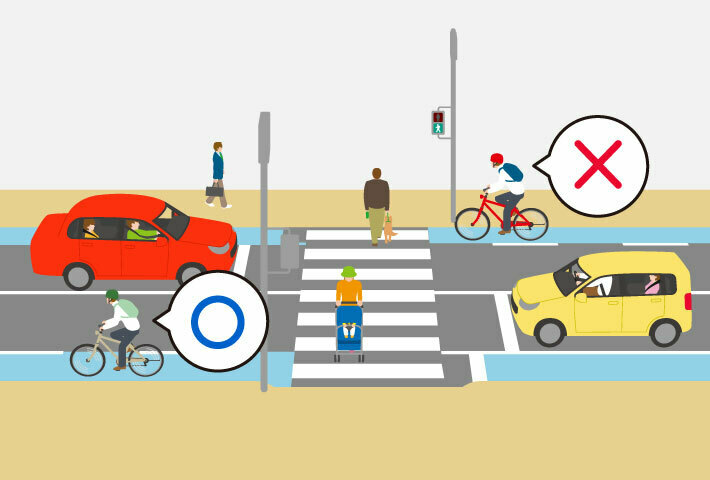

自転車のほかに、自動車や歩行者なども、それぞれが違うスピードで違う方向に動いています。

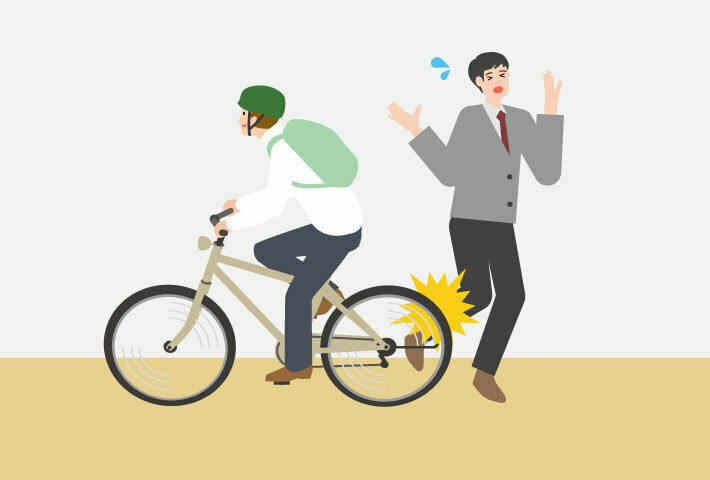

これだけ多くの人が異なる移動手段で、異なる目的地に向かって同じ道路を共有しているのに、それぞれが自分勝手に動いてしまってはかならず事故が起きてしまいます。

すべての人が安心して、安全に道路を利用するために、交通ルールを守る必要があります。

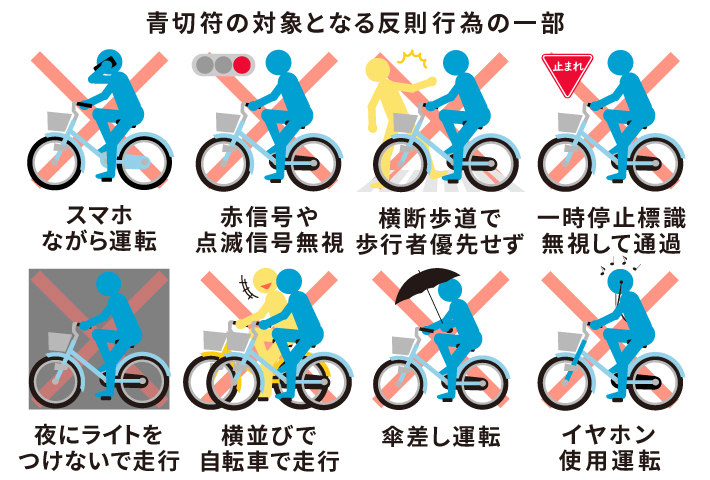

自転車が特に気を付けてほしいポイント

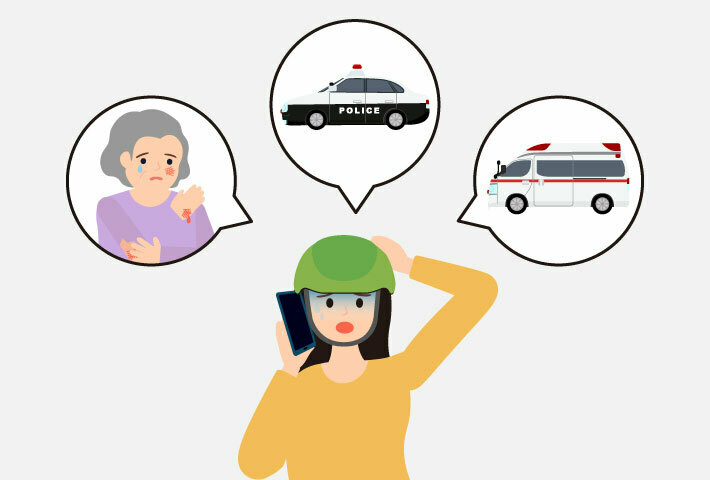

道路利用者のなかでは、ときに自転車は歩行者と自動車の中間のような、あいまいな存在に感じられることがあります。

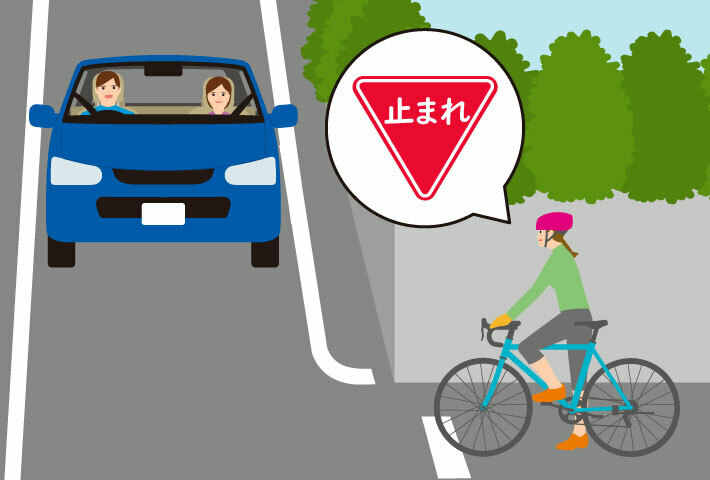

どこを走ればいいのか、どの信号を見たらいいのかなど、わからない点や、間違えて覚えているルールがあるかもしれません。

子どもから大人まで、年代にかかわらず覚えてほしい、自転車特有のポイントをまとめました。

道路利用者の一員として、周囲への配慮を忘れない優しい自転車乗りであるために、ぜひご覧ください。