「乗れるようになった!」その先にある危険とは?

「自転車に乗れるようになったよ!」「〇〇くんのお家で遊んでくる」

親にとっては子供の成長が嬉しい時期です。自転車に乗れるようになると、行動範囲が広がり、自由度も増します。

ですがその分、危険も増えるのが現実です。

飛び出しや並走、友達との競争、交通ルールの理解不足などの危ない行動は、どの子にも起こり得るものです。

だからこそ、「乗れるようになったその先」を見据えて、安全な環境づくりや声かけがとても大切です。

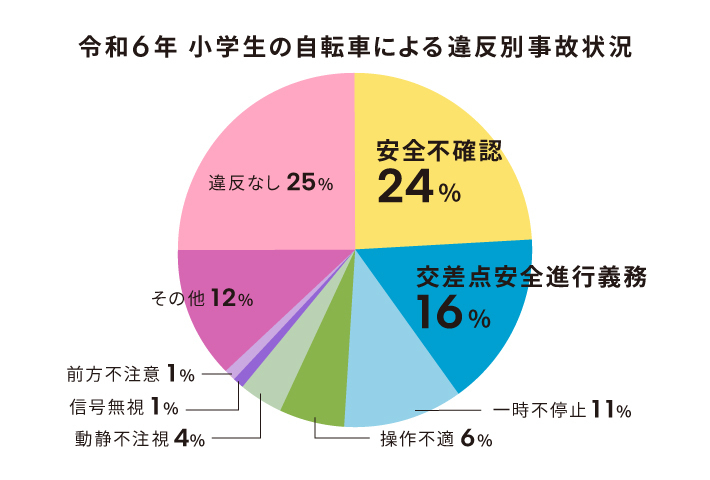

小学生の自転車事故、実は75%にルール違反がある

小学生の自転車事故に関する統計によると、75%にルール違反があることがわかっています。

「安全不確認」「交差点安全進行義務」「一時不停止」といった、安全確認に関連する事故が多く発生しています。

統計としては安全確認の不足となっていますが、特に低学年など幼い年齢では、まだなにが危険で、なにが安全なのかの判断がついていない場合もあります。

また、ルールを守っていても事故に巻き込まれてしまうこともあります。

子どもたちが自分で危険を判断し、安全な行動を選択できるようになることを目指して、保護者や学校による見守りや指導といった安全教育をおこなうことが大切です。

小学生の事故・違反事例

小学生が安全に自転車に乗るために、できること

小学生の交通事故は、自宅から半径500m以内の交差点で多く発生しています。

特に14時〜17時に集中しており、子どもの視野の狭さや注意不足が原因で、重大な事故に繋がることもあります。子どもはまだ交通ルールや危険への予測が十分ではありません。

だからこそ、保護者の皆さまのサポートがとても大切です。以下のようなことを、ぜひ日常の中で取り入れてみてください。

子ども自身が交通ルールを守ることはもちろん大切ですが、それ以上に重要なのは、大人が安全確認の習慣を教え、行動で示すことです。

- 1.一緒に交通ルールを確認しましょう

「青信号でもすぐに渡らない」など、実際の場面で教えることが効果的です。

横断歩道の渡り方、信号の見方、車や自転車の動き方の予測等 - 2.危険な場面を想像させてみましょう

「もし車が止まらなかったらどうする?」と問いかけることで、考える力が育ちます。

実際の道で「ここはどこに気をつける?」と話しながら歩く・走る・ニュースや体験談を使って、危険を身近に感じさせる。 - 3.自転車の点検を一緒にしましょう

「ブレーキはちゃんと効く?タイヤの空気は?」など、親子でチェックする習慣を。

定期的なメンテナンスで事故を防ぐ。点検を通じて「自転車は乗り物である」という意識を育てる。 - 4.「ふざけないで乗る」ことを繰り返し伝えましょう

遊び感覚で乗ると、思わぬケガにつながります。

並走・手ばなし・競争などの危険性を具体的に説明し、実際に転倒した事例などを使って、理解を深める。 - 5.子どもの行動を見守り、声かけをしましょう

「ちゃんと前を見てたね」「止まってから話そうね」など、良い行動をほめることが大切です。

注意だけでなく、ポジティブな声かけで安全意識を育てる。

子どもが「見てもらえている」と感じることで、行動が安定します。 - 6.子どもの命を守るために、ヘルメットや反射材を必ずつけましょう。

ヘルメットは転倒時の頭を守る大切な装備です。サイズが合っているか確認しましょう。

反射材(リフレクター)やライトは、夕方や暗い道で車から見えやすくするために必要です。

グローブやひじ・ひざパッドも、転倒時のケガを軽減します。

「安全装備は、万が一のときに命を守る“おまもり”です。」

子どもの安全を守るのは、大人の責任です

子どもは大人の行動を見て育ちます。保護者自身が交通ルールを守り、安全な行動をとることで、子どもに「安全の大切さ」を伝えることができます。

子どもの安全を守るのは、大人の責任です。今できることを、ひとつずつ。子どもたちが安心して自転車に乗り、元気に過ごせる毎日のために、私たち大人がしっかり支えていきましょう。