[A]セルフ方式のガソリンスタンドにもタイヤ用の空気充塡機が設置してあり、希望すれば点検してもらえることがあります。

- 空気圧が低いと燃費が悪化する。

- 空気圧が高過ぎても直進安定性の悪化や偏摩耗の原因となる。

- 正常なタイヤでもタイヤ内の空気は自然に抜ける。

空気圧点検の重要性

どんなクルマもボディを支えているのはタイヤです。その地面との接地面積はタイヤ1本あたりハガキ約1枚分と小さく、それだけにタイヤの空気圧と残り溝の点検は安全運転に大きく関係する大切なポイントです。

道路運送車両の保安基準では第9条で、自動車の空気入りゴムタイヤは堅牢かつ安全な運行を確保できるものとして、強度や滑り止めの性能などについて、告示で定める基準に適合するものでなければならないと定めてあります。

ちなみに告示とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示のことで、こちらの第89条では、タイヤの接地部は滑り止めを施したものであり、空気圧が適正であることが定められています。

最近では、セルフ方式のガソリンスタンドが増えていることもあり、専門知識をもったガソリンスタンドの店員に空気圧の点検を行ってもらう機会も減ってきているのではないでしょうか。

空気圧が低くなった状態で走行すると、ハンドルが取られたりするなど車両の走行安定性が損なわれるだけでなく、タイヤの接地面積が大きくなって転がり抵抗が大きくなることから燃費も悪化します。また、同時にパンクの危険性も高まります。逆に空気圧が高過ぎても直進安定性の悪化や偏摩耗の原因ともなるので指定された空気圧を保つことが大切です。

タイヤに問題がなくても、タイヤ内の空気は自然に抜けていくので、少なくとも1カ月に1回くらいは空気圧の点検を行うようにしましょう。タイヤの空気圧は目視しただけではどれくらい減っているか正確に判断できないので、必ずタイヤ空気圧を計測するゲージで測定しましょう。空気圧の充填方法

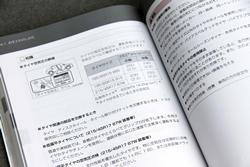

セルフ方式のガソリンスタンドにもタイヤ用の空気充塡機が設置してあり、希望すれば点検してもらえることがあります。また設置された充塡機を自由に使える店舗もあるようです。適正な空気圧はクルマや装着タイヤサイズごとに定まっており、数値は取扱説明書、あるいは運転席のドアを開けたところなどに表示されているので、それに従った空気圧まで充塡します(ユーザーが純正タイヤサイズ以外のタイヤに交換している場合は除く)。

空気圧点検の順序

1 自分のクルマのメーカー推奨の空気圧を確認

一般的には、運転席ドアの開口部に書かれています。わからない場合は、取扱説明書等で確認しておきましょう。 前後輪で数値が異なる場合があります。

※単位はkPa(キロパスカル)で表記されています。

※純正タイヤサイズ以外のタイヤに変更している場合は推奨空気圧が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

2 エアバルブのキャップを外す

外したキャップをなくしたり、ホイールキャップの中に落としたりしないように注意しましょう。 取り付け、取り外しは素手で行うと失敗しにくいです。

3 エアゲージで測定

【エアタンク型の場合】

ホースの先(エアチャック)をエアバルブに押し当てて空気圧を測定します。押し当てる角度に注意しましょう。正しく押し当てないとエアが抜けてしまいます。

※高速道路での長距離走行の直後など、タイヤが温まった状態では、空気圧が高めに表示される場合があります。

4 空気圧を調整

測定した空気圧を見て、必要に応じてメーカー推奨空気圧に調整します。空気を入れる「+」ボタンと空気を抜く「-」ボタンで推奨空気圧に合わせます。

5 エアバルブのキャップを取り付け

エアバルブのキャップを外したら、忘れずに取り付けましょう。

据え置き型(デジタル式)の場合

クルマをホースが届く範囲へ移動します。 デジタル表示を推奨空気圧に合わせます。 ホースの先をタイヤバルブに押し当てると、自動的に空気圧が調整されます。 終了表示が出れば完了です。

※エアを入れる前(現在)の空気圧は測れません。

据え置き型(ダイヤル式)の場合

メーターの針を推奨空気圧になるよう、メーター横のダイヤルを回します。 ホースの先をタイヤバルブに押し当てると空気が注入され、音が鳴ります。音が鳴りやむと完了です。

※エアを入れる前(現在)の空気圧は測れません。

スペアタイヤの点検

忘れがちなのが応急用タイヤ(スペアタイヤ)です。

いざというときに使おうとしたら、空気が抜けていて使えなかったのでは意味がありません。テンパータイヤと呼ばれる応急用タイヤの空気圧は普通タイヤの約2倍が指定圧となっていますが見た目や触っただけではわかりません。

トランクなどに入っているスペアタイヤについても点検しておきましょう。応急用タイヤの指定空気圧はその側面などに記載があります。

その他の点検項目

タイヤは空気圧だけを点検すればいいわけではありません。空気圧点検のついでに、ほかの部分も点検しておきましょう。

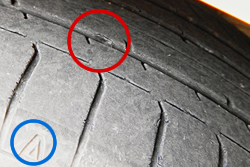

まずはタイヤの溝の深さです。最初に紹介した道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第89条では、タイヤの溝はすべてにおいて1.6mm以上の深さがあることとあります。つまり1.6mm未満のタイヤでは車検に通りません。タイヤサイドの部分には「三角マーク」があり、その延長線上にある溝の底は少し高くなっていて、「スリップサイン」と呼ばれています。このスリップサインがタイヤの表面に出たら、残り溝の深さが1.6mmになったことを示しているので交換をしましょう。

また第89条では、亀裂やコード層の露出など著しい破損のないものであること、空気圧が適正であることも定められています。タイヤ表面にヒビや亀裂がないか、クギなどの異物が刺さっていないか、経年劣化でゴムが硬化していないか、さらには減り具合が内側と外側で均等かどうかも確認しておきましょう。

JAFに入会して安心でお得なカーライフを

JAFは60年以上にわたり、高品質なロードサービスや会員優待サービスを提供する会員団体です。JAF会員に加入されていない状態でもJAFのロードサービスを利用することはできますが、都度費用が発生してしまいます。 JAF会員であれば24時間いつでも無料でロードサービスを受けることができます。もしもの時のロードサービスだけでなく、さまざまなお得なサービスを利用することができるJAF会員にあらかじめ加入しておくことをおすすめします。

2025年07月現在