[A]緊急自動車の進路を妨げないよう、サイレンの音や警光灯にいち早く気づき、対処が必要な場合は準備をしておくことが大切です。

- 緊急自動車には交通ルールが一部免除される特例がある。

- サイレン音や警光灯に注意し、進路妨害をしないよう早めに準備。

- 後続車との事故などを避けるため、急な減速や停止をしない。

緊急自動車の優先通行権とは?

道路交通法第39条では、緊急自動車を「消防用自動車(消防車)、救急用自動車(救急車)その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と定義しています。ここでいう「政令」とは道路交通法施行令第13条のことで、救急車や消防車、警察用自動車(パトロールカー/パトカー)のほか、臓器や輸血用血液製剤の応急運搬車、電気、ガスその他の公益事業の応急作業車、道路管理者が応急措置や応急作業に使用する自動車、自衛隊用自動車などが、緊急自動車に該当する場面とともに記してあります。

人命救助や事故、災害などの応急対応が目的の使用であるため、緊急車両は通常守らなければならない交通ルールが一部免除されています。これらは道路交通法第41条で規定されており、高速道路では、路側帯などの通行禁止部分、車両通行帯からのはみ出し、追越し禁止区間などの免除が認められています。これらを「優先通行権」と呼ぶこともあります。

さらに道路交通法施行令第14条にあるように、緊急の用務のため運転するときはサイレンを鳴らし、かつ赤色の警光灯を点灯させて走行するというルールが設けられています。ただし警察車両が最高速度違反などの取り締まりのために走行する場合は、必要があると認められる場合は、サイレンを鳴らさなくても良いことになっています。

サイレンの音量は、道路運送車両の保安基準に示されており、その車両の前方20mの位置で90㏈(デシベル)以上120㏈以下であること、警光灯は前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであることが定められています。

緊急自動車が円滑に走行できるよう配慮する

緊急自動車の最高速度は、一般道路では道路交通法施行令第12条にあるように、特例で80km/hに定められています。高速道路は第27条で示されており、大型貨物や中型貨物に相当する車両を含めて100km/hで、普通自動車と同じです。

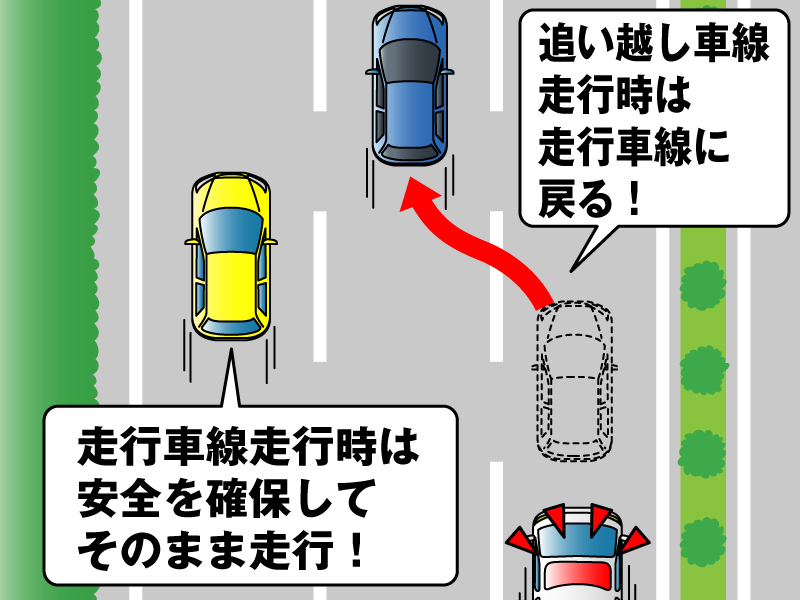

緊急自動車に対して、一般のドライバーは進路を譲らなければいけません。こちらは道路交通法第40条で規定されており、進行を妨害した場合は交通違反となります。進路を妨げないように走るには、サイレンの音や警光灯にいち早く気づき、対処が必要な場合は準備をしておくことが大切です。直前になって突然減速や停止をすると、後続車の走行に影響を及ぼすおそれがあります。法律上は、交差点付近以外では徐行や停止までは求めていないので、制限速度以下で走行車線を走っているときは、進路を妨げないように、安全を確保しながらそのまま走行しましょう。

事故などで緊急自動車が出動する際は、多くの場合、道路は渋滞しています。状況によっては、走行車線と追越車線をまたいで走行したり、路肩を走行したりします。緊急自動車からアナウンスがあった場合はそれに従ってください。ラジオなどの音源をオフやミュートにしたり、窓ガラスを開けたりして、アナウンスの内容を聞き取りやすくしてください。

2025年08月現在